Quand j’ai lu le nom de Julius Margolin pour la première fois, il m’était complètement inconnu. Mais j’ai su aussitôt que je lirais ce « témoignage irremplaçable » (A sauts et à gambades). Voyage au pays des ze-ka (traduit du russe par Nina Berberova et Minat Journot, édition révisée et complétée par Luba Jurgenson, Le Bruit du temps, 2010) est la première édition complète du récit de ce docteur en philosophie polonais, écrit en 1946-1947, après sa libération des camps soviétiques où il a survécu cinq ans, où il est passé de 80 à 45 kilos, et où il a échappé miraculeusement à la mort. Sa première publication chez Calmann-Lévy en 1949 s’intitulait La Condition inhumaine - treize ans avant Une journée d'Ivan Denissovitch de Soljenitsyne !

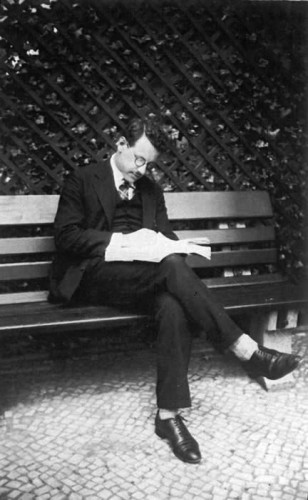

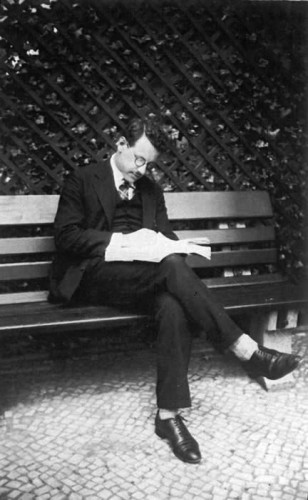

Julius Margolin vers 1930

Né en 1900 dans une famille juive de Pinsk (« zone de résidence » de l’Empire russe, précise l’éditeur), Margolin « entend le yiddish et le polonais », mais est élevé dans la langue et la culture russes. Il étudie la philosophie à l’université de Berlin. En 1936, après un voyage en Palestine, sa femme et son fils s’y installent. Sioniste, il devient résident permanent de la Palestine et conserve la citoyenneté polonaise. Il se trouve chez sa mère à Pinsk quand on l’arrête, le 19 juin 1940, dans la ville envahie par l’armée Rouge.

Pendant ses années de captivité, Julius Margolin s’est rappelé la « littérature touristique » d’écrivains qui avaient passé quelques semaines en URSS, comme Gide. Il s’est souvenu des transfuges qui ne voulaient pas rester en Pologne capitaliste, fascinés par la « patrie de tous les travailleurs », des anonymes disparus sans laisser de traces. « Le pays des Ze-Ka ne figure sur aucune carte soviétique et ne se trouve dans aucun atlas. C’est le seul pays au monde où il n’y a aucune discussion sur l’URSS, aucune illusion et aucune aberration. (…) Je ne suis pas allé en Russie par l’Intourist, et je n’ai pas traversé, par une nuit sans lune, la frontière de la Polésie. Je fus un touriste d’un troisième genre, très particulier. Je n’ai pas eu besoin d’aller en Russie, c’est elle qui est venue à moi. »

Septembre 1939. Quand la guerre éclate, l’armée polonaise n’y est pas préparée, ni les deux cent cinquante mille Juifs de la ville de Lódz. Julius Margolin n’a qu’une idée en tête : retrouver le plus vite possible sa famille en Palestine. Fuyant les bombardements, il espère passer en Roumanie. Mais la confusion est totale. Beaucoup accueillent l’Armée rouge avec enthousiasme et les frontières sont fermées. Pas moyen d’obtenir un laissez-passer. Il prend le train pour Pinsk, y demande un visa, en vain.

Il assiste alors à la rapide soviétisation de la société polonaise, qui fait bientôt l’unanimité contre elle : disparition des administrateurs polonais, déportation des propriétaires de terres agricoles, des marchands, des avocats, abolition des institutions culturelles, interdiction de l’hébreu, destruction des organismes politiques et sociaux, fin du zloty… Le travail devient obligatoire et de plus en plus mal payé, la médecine gratuite mais mauvaise. Les vraies réalités soviétiques sont révélées aux Polonais : pauvreté, contraintes, mensonge.

« Quelqu’un nous ferma la bouche et parla en notre nom. Quelqu’un entra dans nos maisons et dans notre vie et, sans notre consentement, en devint le maître. »

Margolin est dans une souricière. A Pinsk, on l’engage d’abord pour trier des livres dans la riche bibliothèque du séminaire transformé en hôpital de l’Armée rouge – « de ma vie, je n’ai jamais accompli un travail qui correspondait mieux à mes goûts ». Le soir, il rentre chez sa mère pour manger et pour dormir. Ensuite, il travaille comme traducteur. Ce sont ses derniers jours « normaux ». Le 19 juin 1940, un milicien vient l’arrêter, l’assurant que ni argent ni bagages ne sont nécessaires, juste un pardessus.

« Jamais, de ma vie, je n’avais été en prison. Au moment de mon arrestation j’avais trente-neuf ans. J’étais un père de famille, un homme matériellement et moralement indépendant, habitué à l’estime de ceux qui m’entouraient, un citoyen tout à fait loyal. Je n’avais fait de mal à personne. Je n’avais pas violé la loi, et j’étais fermement convaincu de mon droit à la considération et à la protection des institutions de chaque Etat, sauf de celui de Hitler. En somme, j’étais un intellectuel assez naïf qui, après s’être battu pendant neuf mois dans la toile d’araignée soviétique, se sentait toujours, dans son esprit et dans son cœur, un citoyen de la superbe Europe, avec son Paris, son Athènes et les horizons d’azur de la Méditerranée. Le seuil de la maison de la rue Logiszynska une fois franchi, je cessai d’être un homme. Ce changement se produisit de but en blanc, comme si, brusquement, par un beau jour clair, j’étais tombé dans une fosse profonde. »

Détenu dans une cave à pommes de terre du NKVD, Margolin commet l’erreur, lors de son interrogatoire, de discuter, de se défendre. Au lieu de prendre trois ans comme « fugitif », il en prend cinq. Ils se retrouvent à septante-cinq juifs dans une cellule de sept mètres sur cinq. Son père, le vieux Dr Margolin, frappera en vain à la porte de la prison pour protester. La déchéance physique est rapide : otite non soignée et perte d’audition, poux, douches trop rares, promiscuité. Après six semaines, on leur apporte des vêtements et du savon avec un colis de nourriture pour le voyage.

Leur convoi comporte dix wagons de marchandises, septante personnes par wagon, comptées et recomptées de jour et de nuit, et passe la frontière russe. C’est comme descendre sous terre, « hors du monde des vivants », sur la route d’un autre monde. « Et nous savions que, lorsqu’elle finirait et que nous sortirions de ce cercueil, tout autour de nous serait autre, et nous-mêmes nous aurions changé. » L’idéal européen de l’homme libre et de la dignité humaine laisse la place, en Eurasie, à une « civilisation de masses ».

Les juifs polonais apprennent qu’ils sont désormais des « prisonniers » destinés aux camps du canal Mer Blanche-Mer Baltique. Margolin devient un des mille ze-ka polonais du 48e carré, « un camp ordinaire en URSS » au nord du lac Onega. Chaque camp comporte dix à quinze carrés (divisions), ce qui porterait le nombre de ze-ka à dix millions dans toute l’Union soviétique, les chiffres exacts étant du ressort du GOULAG, la direction générale des camps. C’est le premier grand complexe industriel de l’histoire mondiale.

Les ze-ka ne sont pas des travailleurs, ce sont des esclaves affectés à l’abattage du bois, des bêtes de somme. Les tâches sont en principe distribuées en fonction des forces, la nourriture aussi, selon la catégorie et le pourcentage de la norme réalisé. Parmi les compatriotes de Julius Margolin, une majorité d’intellectuels, beaucoup refusent d’abord ce travail de bûcheron hors de leurs compétences et sans matériel correct. Mais il vaut mieux ne pas discuter au camp, on risque de perdre son emploi et la nourriture correspondante.

On leur envoie alors des criminels russes de droit commun pour former des brigades « mixtes » et les initier à leurs nouvelles tâches. Margolin abat des sapins à la hache. Ses forces ne lui permettent pas de porter des lattes pesantes, il maigrit, tombe malade, on le vole pendant un évanouissement. Le réveil à l’infirmerie est luxueux : repos, lecture. Cinq jours après, il reçoit un emploi de traducteur auprès du juge d’instruction.

Le philosophe polonais décrit minutieusement, jour après jour, le processus de la déshumanisation, résultat du travail épuisant et de la misère. Les ze-ka n’ont pas de vêtements corrects, leurs liens familiaux ont été brisés, les femmes sont poussées à se prostituer pour être mieux traitées. C’est l’univers de l’humiliation, où l’on est obligé de mentir continuellement pour éviter les ennuis. (A suivre.)